リハビリブログ– category –

-

作業療法士と東海北陸作業療法学会について

はじめまして。作業療法士の國枝拓麻と申します。 今月のリハビリブログでは、「大垣中央病院の作業療法士」、「東海北陸作業療法学会に参加して」を紹介させていただき... -

通所リハビリについて

こんにちは。理学療法士の後藤智博です。 今回は当院の通所リハビリテーションについて紹介したいと思います。 当院でのリハビリテーションの提供は、 医療保険での外来... -

股関節痛により日常生活に支障をきたした患者様のリハビリ経過

こんにちは。理学療法士の森直輝です。 以前紹介がありました人工膝関節全置換術(total knee Arthroplasty , TKA)は覚えていますか? 今回紹介するのは、股関節の人工... -

自宅で簡単にできる転倒予防!!

こんにちは。理学療法士の國嶋敦子です。 今回は転倒予防についてお話させていただきます。 “転倒”と聞くと「大したことじゃない」と思われるかもしれませんが、高齢者... -

姿勢セルフチェック

明けましておめでとうございます! 理学療法士の川森真瑚です。 今回は簡単にできる姿勢のセルフチェックについて紹介したいと思います。 【立位姿勢】 壁に頭とお尻、... -

「理学療法士の院外活動について」

理学療法士 佐野嘉紀 こんにちは。理学療法士の佐野嘉紀です。今回は病院外での活動について紹介させていただきます。 私たち理学療法士は主に医療機関や介護施設に所... -

人工膝関節置換術後のリハビリテーション

理学療法士 梶山倫華 こんにちは。理学療法士の梶山倫華です。 当院では今年度より、整形外科の外来の担当医が2名加わりました。臼井大記先生(以前:岐阜大学付属病... -

訪問リハビリテーションについて

理学療法士 安藤雅敏 みなさん、こんにちは。大垣中央病院の理学療法士 安藤と申します。 今回は、当院の訪問リハビリテーションについて紹介したいと思います。 【訪... -

私の腹筋の強さはどれくらい?腹筋セルフチェック!

理学療法士 池井龍 こんにちは、大垣中央病院の理学療法士の池井です。今回は私たちが実際に用いている腹筋の強さを簡易的に検査する方法を紹介したいと思います。 皆... -

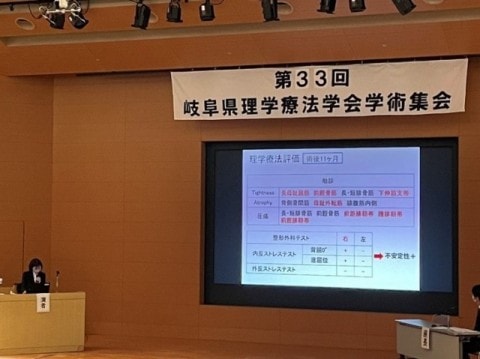

岐阜県理学療法学会学術集会を終えて

理学療法士 長野浩充 こんにちは。理学療法士の長野浩充です。 先日、大垣市情報工房にて岐阜県理学療法学会学術集会が開催されました。 当院からは5名の理学療法士が...